Aristote et la philosophie première – 1re partie : l'ouvrage «La métaphysique»

Submitted by Anonyme (non vérifié)La métaphysique est une compilation de textes attribués à Aristote.

La métaphysique est une compilation de textes attribués à Aristote.

Le titre de l'oeuvre désigne soit « après la physique », soit « au-delà de la physique ».

Aristote pose déjà le principe de la connaissance atteignant l’universel, par l’intermédiaire de la sensibilité accumulée.

« La métaphysique » n'appelle pas simplement à connaître les choses et leur fonctionnement, mais également à saisir leur nature et le caractère naturel de celle-ci.

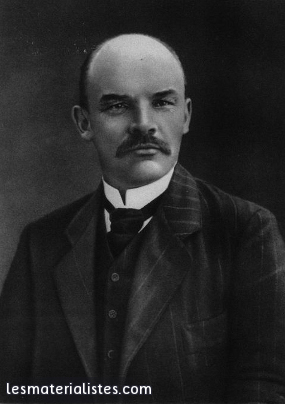

Lénine a bien vu qu'il existe un parcours allant d'Aristote à Hegel.

De quoi parle Aristote dans « La métaphysique » ? L’œuvre consiste en fait en toute une série de réflexions sur les modalités propres à la mise en mouvement depuis le début de la chaîne.

out changement change quelque chose, par quelque chose, et en quelque chose.

La conception d'Aristote, c'est que l'être de chaque chose, c'est son accomplissement.

La substance immobile, c'est le moteur premier, qui meut mais n'est lui-même pas mu, qui s'accomplit lui-même et porte le principe universel du mouvement comme accomplissement. S'intéresser à cette substance mobile, c'est comprendre comment les choses peuvent exister.

Il faut bien voir une chose très particulière : d'un côté, Aristote dit que la substance la plus authentique n'a pas de matière, de l'autre que l'accomplissement ne se déroule que dans la matière.

Dans le livre XII, Lambda (Λ), il dit de manière formelle que :

« Aussi, Platon ne se trompe-t-il pas quand il dit qu’il y a [pure hypothèse, qu'Aristote réfute] autant d’Idées qu’il y a de choses dans la nature, si, toutefois, il y a des Idées différentes pour des choses telles que le feu, la chair, la tête, etc.

Le processus est le suivant : vue de la réalité => réalité composée de choses qu'on peut décrire => l'essentiel de ces choses est ce qui compte le plus => l'essentiel de ces choses existe en raison d'une cause => cette cause porte l'accomplissement de ce qui est causé => le fait d'aller de la cause au causé est porté par Dieu qu'on peut résumer par la formule cause=causé, modèle complet d'accomplissement.

Aristote a été réellement compris par la falsafa arabo-persane, avec Alfarabi, Avicenne, Averroès.

Il est frappant de voir qu'à de nombreuses dans « La métaphysique », Aristote souligne plusieurs une erreur, en disant qu'elle reviendrait à se perdre dans l'infini. L'appréhension de l'infini est systématique chez Aristote, et c'est paradoxal, car pour lui l'univers a éternellement existé, parallèlement au moteur premier.

L’ interprétation du chapitre XV du Capital a une valeur décisive : selon la manière qu’on a de le comprendre, on a une vision particulière du capitalisme. Selon qu’on considère que la crise de ce dernier soit inévitable ou non, qu’elle prenne telle ou telle forme, on a des conclusions politiques fondamentalement différentes, s’appuyant de fait sur une compréhension radicalement différente du marxisme.

Au début du chapitre XV, Karl Marx réaffirme le principe de baisse tendancielle du taux de profit. Pour faire court, rappelons ici simplement que les capitalistes introduisent toujours plus de machines dans la production. Ils pensent ainsi rogner sur les dépenses de salaires, mais comme la vraie richesse vient de l’exploitation des ouvriers, ils scient la branche de l’arbre sur laquelle ils sont assis.

Immédiatement après les deux phrases sur le taux de profit, Karl Marx ajoute une phrase capitale :

« Ce qui d’un autre côté accélère à son tour l’accumulation, quant à la masse, bien que le taux de l’accumulation baisse avec le taux du profit. »

Le chapitre XV implique tellement de choses qu’en 3-4 pages, on a déjà la base de la conception de Rosa Luxembourg et celle d’Eduard Bernstein.

Pourtant, il reste encore à voir comment on en arrive à la crise du capitalisme : pour l’instant, on a seulement somme toute des déséquilibres (d’où Eduard Bernstein), ou bien une réduction ininterrompue du nombre de capitalistes (d’où Rosa Luxembourg).

Karl Marx, pour commencer, constate la chose suivante dans la seconde partie du chapitre XV. Les capitalistes peuvent soit mettre de côté des ouvriers, soit renforcer leur exploitation. Dans le premier cas, le taux de profit baisse, dans le second il augmente.

Or, même en augmentant le taux d’exploitation des ouvriers restants, on ne rattrapera pas le niveau d’exploitation acquis lorsqu’il y avait plus d’ouvriers. La baisse tendancielle du taux de profit semble inéluctable.

Voici un long passage dans lequel Karl Marx explique la nature de « crise » propre au capitalisme. Il faut ici bien faire attention : ce n’est pas une définition terminée, il reste une sous-partie, on n’en est ici qu’à la fin de la seconde sous-partie.

Il ne faut jamais perdre de vue que la question de la nature de la crise n’exige pas simplement une « logique » adéquate ; c’est indéniablement avant tout une question politique.

C’est la lecture politique de la réalité qui va prédéterminer la manière de saisir la crise du capitalisme et ses modalités. Cette question a pour cette raison été celle des grands débats dans l’Internationale Communiste dans les années 1920.

La sous-partie « Excédent de capital accompagné d’une population excédentaire » est aussi longue que les deux précédentes prises ensemble ; elle dispose qui plus est d’un addenda tout aussi long, qui fournit cependant des éléments secondaires, des précisions.

Elle est le prolongement direct de ce qu’a dit Karl Marx auparavant et présente les traits généraux de ce qu’est la crise du mode de production capitaliste au sens strict.

Immédiatement après avoir précisé dans quelle mesure la surproduction de capital n’est pas une « surproduction absolue tout court », Karl Marx précise dans quel cas elle serait une surproduction des moyens de production, une surproduction absolue.

Il faut comprendre la chose ainsi selon lui :

Jean-Sébastien Bach arrive à un moment historique où son activité peut être le produit de deux pôles contradictoires. Il y a, d'un côté, une véritable base luthérienne sur le plan musical.

Eugen Varga, au lendemain de la guerre, était un cadre considéré comme ayant de la valeur dans le contexte d'évaluations économiques. Il fut à ce titre du voyage de la centaine de conseillers accompagnant Molotov, en juin 1947 à Paris, pour discuter avec la France et la Grande-Bretagne au sujet de la question des aides.

Quelles étaient les thèses formulées dans Les changements dans l'économie du capitalisme comme résultat de la seconde guerre mondiale ?

Eugen Varga publia le premier chapitre de l'ouvrage dans la revue de l'Institut, en juillet 1944. Puis, quatre autres chapitres furent publiés par la suite, jusqu'en septembre 1945.

L'impact de l'ouvrage d'Eugen Varga fut tel qu'il fut décidé en mars 1947 d'organiser une discussion à ce sujet. Eugen Varga publia le même mois un article sur les « démocraties de nouveau type », affirmant que leurs Etats n'étaient ni capitalistes, ni socialistes, mais une forme radicalement nouvelle.

L'année 1947 fut celle où les partisans d'Eugen Varga furent contrés ; l'année 1948 fut celle de l'analyse du vargisme, Eugen Varga étant condamné comme relevant de « l'idéologie bourgeoise-réformiste ».

En apparence, le vargisme émerge donc en 1945, s'affirme ouvertement en 1946-1947, étant réfuté en 1947, puis vaincu en 1948. Dans les faits, Eugen Varga ne fut pas en mesure de publier d'ouvrage en 1951 et 1952, et pratiquement aucun article en 1948, 1949, 1950 et 1953, lui qui auparavant réalisait une avalanche d'ouvrages et d'analyses.

Le premier novembre 1951, 400 économistes se réunissent dans le bâtiment du Comité Central du PCUS(b), afin de travailler sur un manuel d'économie politique considéré comme nécessaire à établir, sous la supervision de Konstantin Ostrovitianov. À cette occasion, un rapport fut notamment établi sur la question de la possibilité et du caractère inévitable des guerres inter-impérialistes dans la période actuelle. Le point de vue d'Eugen Varga fut noté.

Eugen Varga feignit de saluer l'ouvrage de Staline et ses enseignements, lors d'un discours à l'Institut d'économie. Il n'en était rien en réalité et il s'empressera, dès qu'il le pourra, d'attaquer publiquement les chapitres cinq et six, qu'il prétendait reconnaître encore, donc, en 1952 :

Le concept du capitalisme monopoliste d’État formulé en Union Soviétique est une définition qui ne se veut pas moins qu'une nouvelle définition du capitalisme. Il y a le capitalisme, l'impérialisme, et il est censé y avoir un nouveau stade, caractérisé par une fusion entre les monopoles et l’État.

Il y a là une double remise en cause de l’idéologie communiste : dans l'affirmation de l’indépendance de l’État par rapport aux classes d’un côté, dans l'affirmation de la fusion entre cette entité « indépendante » et une classe de l’autre.

En 1963, Eugen Varga publia les Essais sur l’économie politique du capitalisme. Il y développe certaines questions du capitalisme monopoliste d’État, et notamment le fait que selon lui celui-ci soit un prolongement de l'impérialisme.

Il y aurait le capitalisme, l'impérialisme, puis le capitalisme monopoliste d’État :

« La transition finale au capitalisme monopoliste d’État commença seulement durant la Première Guerre mondiale (…).

Les Essais sur l’économie politique du capitalisme forment un ouvrage important, car il s'agissait d'une puissante contribution à l’idéologie révisionniste ayant alors triomphé en URSS. Eugen Varga agit ici comme l’un des passeurs, comme l’une des figures historiques contribuant à accorder la légitimité satisfaisante à la nouvelle idéologie.

Dans les Essais sur l’économie politique du capitalisme, Eugen Varga rétablit bien entendu également ouvertement par ailleurs sa théorie comme quoi l’État en pleine guerre est capable de « planifier », même s’il précise que ce n’est pas dans un sens soviétique. Il la généralise en affirmant que l’Inde a également un plan désormais où l’État est capable d’avoir un réel effet sur l’économie :

Dans les Essais sur l’économie politique du capitalisme, Eugen Varga affirme de manière ouverte son soutien au parlementarisme. C'est là tout à fait conforme, dans sa substance même, à la démarche de Nikita Khrouchtchev, mais c'est surtout la conclusion logique du capitalisme monopoliste d’État.

Eugen Varga formule également dans les Essais sur l’économie politique du capitalisme une thèse absolument essentielle au révisionnisme de Khrouchtchev. Il remet ouvertement en cause la thèse selon laquelle les luttes de libération nationale auraient besoin d'être dirigées par la classe ouvrière guidée par son Parti Communiste. Cette thèse serait « contraire aux faits ».

Eugen Varga fut porté aux nues par le révisionnisme, et cela dès qu'il y eut la marge de manœuvre pour le faire. Il reçut l'ordre de Lénine dès 1954, à l'occasion de ses 75 ans. Il reçut également ce qui s'appelait encore le prix Staline, ce qui est très ironique dans la mesure où célébrer Eugen Varga un an après la mort de Staline, c'était ouvertement attaquer ce dernier.

Le dossier sur Eugen Varga publié par Les matérialistes est une contribution à la fois significative et majeure au mouvement communiste internationale.

Eugen Varga est une figure importante du Mouvement Communiste International, en tant qu'économiste extrêmement actif et prolifique. Basculant à droite, il devint le théoricien de la ligne qui sera celle de Nikita Khrouchtchev.

Eugen Varga est né le 6 novembre 1879 à Nagytétény, une petite ville à une trentaine de kilomètres de Budapest, la capitale de la Hongrie, dans ce qui était alors l'Autriche-Hongrie. Son père était instituteur, il perdit sa mère très jeune en raison de la tuberculose.

Eugen Varga est né le 6 novembre 1879 à Nagytétény, une petite ville à une trentaine de kilomètres de Budapest, la capitale de la Hongrie, dans ce qui était alors l'Autriche-Hongrie. Son père était instituteur, il perdit sa mère très jeune en raison de la tuberculose.

Eugen Varga est historiquement lié à une philosophie de type moderniste, tout à fait représentative du milieu des jeunes intellectuels artistes hongrois et tchèques du début du siècle. L'opposition à l'Autriche combinait une orientation favorable au socialisme, mais aussi une dynamique portée, en connaissance de cause ou non, par la bourgeoisie nationale.

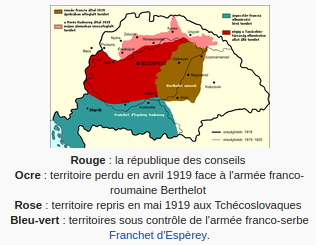

Lors de la révolution, les communistes de Hongrie furent immédiatement pris à la gorge. La production industrielle était tombée à 5 % de celle d'avant-guerre, les troupes tchèques et roumaines occupaient les charbonnages. En refusant le traité de Versailles, le nouveau régime était de facto en guerre, avec une opposition armée supervisée et épaulée par l'impérialisme français.

Lors de la révolution, les communistes de Hongrie furent immédiatement pris à la gorge. La production industrielle était tombée à 5 % de celle d'avant-guerre, les troupes tchèques et roumaines occupaient les charbonnages. En refusant le traité de Versailles, le nouveau régime était de facto en guerre, avec une opposition armée supervisée et épaulée par l'impérialisme français.

Eugen Varga écrivit également au sujet de la révolution hongroise L'organisation économique de la république hongroise des conseils, ainsi que La question agraire dans la révolution prolétarienne hongroise. Il le fit cependant en Russie, où il dût émigrer.

L'Institut qu'Eugen Varga rejoignit existait depuis peu de temps ; il était le fruit d'une intense activité intellectuelle, notamment autour de Theodore Rothstein.

Eugen Varga écrivit en 1921 des études particulières comme La situation économique de l'Europe continentale et La situation politique et sociale de l'empire britannique, mais surtout il réalisa en quatre semaines, en mai, une petite brochure d'une soixantaine de pages intitulée La crise de l'économie mondiale capitaliste.

La crise de l'économie mondiale capitaliste fut une œuvre ayant un vrai retentissement, de par son lien avec le congrès de l'Internationale Communiste en 1921. Le point de vue d'Eugen Varga tournait dans cette période autour d'un axe très précis : le décrochage complet des pays d'Europe centrale, c'est-à-dire notamment l'Allemagne, l'Autriche, la Hongrie, la Pologne.

Eugen Varga, après avoir donc dressé une vue d'ensemble de la situation dans La crise de l'économie mondiale capitaliste en 1921, conclut cet ouvrage sur la thèse suivante. Les sociaux-démocrates ont selon lui tort de penser que le capitalisme est en train de redémarrer ; ils sont aveuglés par le démarrage de 1918-1921 qui ne s'appuie que sur les espaces ouverts par la fin de la guerre.

Dans La période du déclin du capitalisme, Eugen Varga visa à faire le portrait général du schéma caractérisant la crise capitaliste en cours. Son objectif était d'autant plus complexe que, comme il le reconnaît lui-même alors, le capitalisme ne se redresse pas, malgré une amélioration certaine de l’économie des États-Unis, de l'Angleterre, du Japon et de la France.

Eugen Varga synthétise concrètement sa conception en s'appuyant sur le principe du déséquilibre.

Auparavant, de par la hausse de la productivité et la croissance du marché mondial, les déséquilibres existant de par la nature chaotique de la production capitaliste finissaient immanquablement par se résorber d'une manière ou d'une autre.

Eugen Varga aborde la France dans La période du déclin du capitalisme en expliquant sa situation assez paradoxale. Voici ce qu'il en dit, annonçant de manière tout à fait juste, en 1922, l'effondrement de 1940.

« Les rapports économiques de la France sont plus avantageux que ceux de l'Angleterre dans la mesure où elle dispose d'une plus grande base agricole, et qu'elle peut s'auto-approvisionner en denrées lors d'une récolte normale.

En mai 1924, Eugen Varga reprit le cours de son analyse dans Montée ou déclin du capitalisme. C'était là un tournant pour lui, car sa méthode touchait ici sa limite. Eugen Varga était obligé de constater que la situation est très complexe, trop complexe ; il ne parvenait plus à en faire une description générale en s'appuyant sur des statistiques, comme auparavant.

Il était obligé de reconnaître qu'il était dépassé :

Les trois brochures eurent des réceptions qu'il faut prendre en compte, sans les surestimer. Si La crise de l'économie mondiale capitaliste fut largement lu, il n'en fut cependant nullement question lors du troisième congrès, Eugen Varga lui-même n'intervenant pas.

Eugen Varga fut beaucoup plus présent lors du cinquième congrès. C'est lui qui fit le long exposé sur La situation économique mondiale, où il exposa la ligne de l'Internationale Communiste selon laquelle on est bien dans le déclin du capitalisme, mais que ce déclin a des cycles et que les gauchistes ont tort de voir les choses de manière unilatérale et de croire à un effondrement capitaliste à très court terme.

Il dut pour cela faire face à une critique de Radek :

Une fois lancée dans les années 1920 dans ses analyses, Eugen Varga ne s'arrêta plus et s'orienta toujours davantage vers deux questions : la crise d'un côté, les monopoles de l'autre. Il va affiner toujours plus ses positions.

Eugen Varga avait déjà connu plusieurs critiques. Le 25 octobre 1924 la Pravda publia notamment un article de Vladimir Milioutine, le directeur de l'institut agraire de l'Académie communiste à Moscou, « Le révisionnisme agraire ». Il s'agissait d'une critique en règle de l'ouvrage publié par Eugen Varga, Contributions à la question agraire, contenant des articles et conférences réalisés en Russie, ainsi qu'un chapitre de son ouvrage de 1919, au sujet de la répartition des terres en Hongrie et de la réforme nécessaire.

Le problème dans la démarche d’Eugen Varga, c’est que sa conception ramène immanquablement à celle de Rosa Luxembourg. Cette dernière, reprenant Le capital, dit que Karl Marx n’a pas résolu le problème du démarrage de l’accumulation capitaliste. Elle théorise qu’un tel démarrage ne peut avoir lieu que par l’intégration de zones non capitalistes dans le processus.

Voici comment Eugen Varga expose sa thèse sur le chômage organique, en 1928.

« Le chômage en masse chronique au cours de la période d'après-guerre est un fait bien connu.

Nous étions disposés à ne le considérer que comme la conséquence des troubles profonds apportés dans l'équilibre de l'économie mondiale (industrialisation des pays d'outre-mer, appauvrissement de l'Europe, crise agraire).

Certes, tous ces facteurs constituent des causes partielles du chômage.

Une fois qu'il a évacué l'aspect de l'accumulation capitaliste non monopoliste, Eugen Varga limite toute la perspective au capital monopoliste. Le mode de production capitaliste ne consiste alors plus en l'accumulation du capital, mais en un système monopoliste parasitaire.

Là où Karl Marx est dialectique, Eugen Varga est mécanique. Il ne comprend pas le mouvement contradictoire du capital, en « ligne-spirale » comme le dit Karl Marx.

L’origine du problème d'Eugen Varga est qu’il a une lecture purement spatiale de la production, et qu’il oublie le temps. Il perd donc le principe du saut qualitatif, car l'espace en contradiction avec lui-même produit le temps, comme expression du mouvement.

La critique qu'a subi Eugen Varga au sixième congrès de l'Internationale Communiste va se prolonger et va connaître un moment décisif lors de la Xe session du Comité Exécutif de l'Internationale Communiste, du 3 au 19 juillet 1929.

En 1938, Eugen Varga publia Deux systèmes : économie socialiste et économie capitaliste. Et à ce titre, on y trouve une sorte de rectification, d'autocritique par rapport aux critiques faites lors du VIe Congrès et au XIe plénum de l'Internationale Communiste.

Eugen Varga, à partir de sa mise à l'écart relative dans les années 1930, se pliait malgré tout aux exigences du Parti.

Essayons de résumer, dès le départ, la démarche de Hegel, qui est difficile à saisir de par son haut niveau de problématisation. Cela est nécessaire pour comprendre son approche, qui consiste à affirmer que le fini s'auto-transforme, et par conséquent porte en lui la notion d'infini.

Hegel se situe dans le prolongement d'Emmanuel Kant ; son mérite historique, avec cette notion d'infini qu'il apporte, est d'affirmer l'espace, là où Emmanuel Kant avait déjà affirmé le temps.

La grande référence mise en avant par Hegel dans La science de la logique est la lettre dite « sur l'infini », écrite par Spinoza à Louis Meyer, le 20 avril 1663. Hegel fait de nombreuses références à Spinoza et son objectif est clairement d'approfondir le système de celui-ci, de lui fournir ce qu'il considère être comme manquant. Hegel se place en disciple et en continuateur de Spinoza.

Voici ce que dit Spinoza dans la lettre, au sujet de l'infini, dans un document d'une densité exceptionnelle

La lettre de Spinoza est extrêmement intelligente et représente l'un des plus hauts points de la conscience matérialiste humaine, à l'époque déjà cela va de soi, mais y compris aujourd'hui. Elle pose la nature infinie de la réalité, qu'une approche en termes finis ne peut pas saisir.

La connaissance est donc un processus, mais quelle est la nature de ce processus dans son fondement même ?

Lénine a su retrouver dans La science de la logique le noyau matérialiste présentant le caractère dialectique du mouvement ; il a bataillé pour retrouver les éléments adéquats. Voici comment, dans ses notes, il exprime notamment sa joie lorsqu'il est en mesure de le faire :

L'approche de Hegel préfigure le matérialisme dialectique. Il dit ainsi, de manière juste :

On comprend la situation dans laquelle se sont retrouvées Karl Marx et Friedrich Engels. D'un côté, Hegel rejetait de manière adéquate les mathématiques comme forme figée, de l'autre Hegel basculait dans une logique des choses autonome des choses elles-mêmes.

Au-delà de la critique des mathématiques pour sa nature formaliste - objectiviste et de la physique moderne pour ses conceptions idéalistes la bloquant dans son développement, Lénine puise également la dialectique de la nature dans Hegel, avec Hegel et contre Hegel.

Hegel, en ne faisant pas de la matière la base du processus dialectique, est obligé de basculer dans une série d'erreurs idéalistes, qui justement feront que Karl Marx dira de cela qu'il s'agit de tout remettre sur ses pieds.

Hegel repart donc de là où il était arrivé, par impossibilité de se rapporter à la matière en tant que telle ; il passe des centaines de pages à formuler une sorte de subjectivisme affirmant saisir les modalités dialectiques de l'existence. Les errements dans La science de la logique rendent son étude fastidieuse, malgré les éléments essentiels qu'on y trouve.

Le mysticisme a besoin d'un Dieu et chez Hegel, cela va être l'infini. Il devait immanquablement en arriver là, pour compenser l'absence de matière. Ce qu'est la matière pour le matérialisme dialectique consiste en l'infini pour la logique dialectique hégélienne, là est la différence entre le matérialisme marxiste et l'idéalisme hégélien.

On voit aisément dans quel terrible imbroglio se retrouve Hegel. Pour lui, de manière juste, une chose, prise en elle-même, est en effet la négation du fait d'être en rapport avec autre chose, et inversement dans son rapport avec autre chose, la chose est alors négation d'être simplement elle-même, les choses extérieures faisant intervenir un rapport de négation de la négation.

Concernant les mathématiques elles-mêmes, Ernst Kolman et Sonia Yanovskaya ont publié un long article au sujet de ce thème, dans la revue philosophique du PCUS(b), Sous la bannière du marxisme, en 1931.

Il ne suffit pas de prendre conscience de la réalité sociale, il faut également faire le choix de ne pas céder à la corruption, faire le choix de participer à la transformation du monde, se positionner de manière adéquate dans le rapport entre révolution et contre-révolution.

Ouvriers,

C'est un fait très remarquable que la misère des masses travailleuses n'a pas diminué de 1848 à 1864, et pourtant cette période défie toute comparaison pour le développement de l'industrie et l'extension du commerce. En 1850, un organe modéré de la bourgeoisie anglaise, très bien informé d'ordinaire, prédisait que si l'exportation et l'importation de l'Angleterre s'élevaient de 50 %, le paupérisme tomberait à zéro.

[Rédigés par Karl Marx.]

Considérant :

Le Parti Socialiste SFIO ne s'est pas unifié en faisant un saut qualitatif. Ce n'est pas un parti de type social-démocrate ; il n'a pas d'orientation déterminée.

Le Parti Socialiste SFIO est né sur un certain terrain, où il se renforce, mais il ne parvient pas à capitaliser sa présence ; il ne parvient à faire un saut qualitatif jusqu'à une présence historique dans l'histoire du pays.

Sa vie et sa mort sont un exemple qu’aucun combattant pour la liberté ne pourra oublier.

Le chant révolutionnaire « L'Internationale », hymne communiste international, date de la fin du 19e siècle, à l'époque où fut fondée l'Association Internationale des Travailleurs (A.I.T.), rassemblement des premières forces révolutionnaires mondiales.

Une fois dans la Ligue des justes, Marx et Engels ont une influence considérable en supprimant les conceptions petites-bourgeoises.

Prolétaires de tous les pays unissez-vous !

Article 1. - Le but de la Ligue est le renversement de la bourgeoisie, la domination du prolétariat, l'abolition de la vieille société bourgeoise, fondée sur les antagonismes de classe, et l'instauration d'une société nouvelle, sans classes et sans propriété privée.

L'événement qui amena la fondation de l'Association Internationale des Travailleurs fut la rencontre entre d'un côté l'activité de Karl Marx épaulé par Friedrich Engels, de l'autre le développement du mouvement ouvrier anglais et français, qui tissèrent des liens.

Avant l'Association Internationale des Travailleurs, les travailleurs avancés culturellement dans la cause ouvrière étaient dispersés et sur le plan idéologique, leurs conceptions était instables, oscillantes, partant tendanciellement soit dans le réformisme, soit dans le radicalisme.

L'opposition entre Tolain et Marx reflète dans l'A.I.T. toute une approche quant à la question révolutionnaire. Il y a d'un côté la tendance voyant les choses de manière historique, recherchant par conséquent à élaborer un savoir scientifique. De l'autre, il y a les gens qui sont ouvriéristes, s'intéressent aux revendications immédiates, tendent au pragmatisme, nient l'importance de la théorie ni de la question précise de la prise du pouvoir.

Le structuraliste se prétendant marxiste le plus connu est Louis Althusser.

Le structuralisme s'est d'autant plus développé qu'il profitait des intellectuels bourgeois faisant carrière et à qui on donnait du prestige s'ils fournissaient une conception à la fois utile pour les connaissances, mais surtout sans encadrement historique, matériel. C'est en ce sens qu'il faut comprendre l'appui unilatéral de Claude Lévi-Strauss à Georges Dumézil.

Dans Le Cru et le Cuit, Clause Lévi-Strauss affirme :

« Nous ne prétendons pas montrer comment les hommes pensent dans les mythes, mais comment les mythes se pensent dans les hommes, et à leur insu. »

C'est ensuite l'école dite de Prague qui prolongea la lecture de Ferdinand de Saussure, avec notamment Roman Jakobson et Nicolas Troubetskoï, par une série de travaux entre 1929 et 1939, dans le pays de l'est européen le plus développé sur le plan du capitalisme.

La notion d'ensemble n'est pas la seule idée associée au concept de « structure ». Il y a également l'idée d'une forme d'évolution particulière. Tout comme une langue connaîtrait une évolution linéaire, la « structure » connaît une évolution du même type.

L'idée est la suivante : la langue évolue jusqu'à ce que des différences très marquées soient visibles à l'échelle des siècles, alors qu'en même temps chaque génération comprenait pourtant la précédente. Il en irait de même pour la structure.

Le terme de structure tel qu'il est employé par le structuralisme s'appuie sur une conception formulée par Ferdinand de Saussure dans son Cours de linguistique générale, en 1916, publié à partir de notes de ses élèves.

Le précis d'histoire du Parti Communiste d'Union Soviétique (bolchévik) est le document le plus important produit par l'Union Soviétique de la période socialiste.

La Russie tsariste était entrée plus tard que les autres pays dans la voie du développement capitaliste. Jusqu’aux années 60 du siècle dernier, il n’y avait en Russie que très peu de fabriques et d’usines.

À la fin du XIXe siècle avait éclaté en Europe une crise industrielle, qui s’étendit bientôt à la Russie.

Dans les années de crise de 1900 à 1903, près de 3.000 entreprises grandes et petites fermèrent leurs portes.

On jeta à la rue plus de 100.000 ouvriers. Les salaires des ouvriers restés dans les entreprises étaient en forte baisse.

Dès la fin du XIXe siècle, les États impérialistes avaient engagé une lutte intense pour la domination de l’océan Pacifique et le partage de la Chine. La Russie tsariste, elle aussi, participait à cette lutte.

La IIe Douma d’État avait été dissoute par le gouvernement tsariste le 3 juin 1907.

À la suite du XIVe congrès, le Parti déploya la lutte pour l’application de l’orientation générale du pouvoir soviétique vers l’industrialisation socialiste du pays.

Quels sont les enseignements essentiels à tirer de l’œuvre historique accomplie par le Parti bolchévik ?

De 1931 à 1940 exista en URSS un Institut pan-union de statistiques picturales de la construction et de l'économie soviétiques, connu sous le nom d'Izostat. Cet organisme d’État avait comme but d'informer les masses soviétiques du développement du pays, au moyen d'images particulièrement travaillées.

Au début 1940, l'Izostat se transforma en Gosplanizdat, c'est-à-dire la maison d'édition d'État pour l'information économique, de planification et statistique du Comité de planification d'état de l'URSS, qui imprimait des livres, des manuels, des brochures, des rapports et d'autres documents sur des sujets économiques et statistiques.

Fils d'un important économiste autrichien, Otto Neurath avait étudié les mathématiques, les sciences naturelles et la philosophie à Vienne, avant de partir faire ses études à Berlin, sur les conseils de l'important sociologue allemand Ferdinand Tönnies. Il obtint ses diplômes pour des études sur l'histoire économique de l'antiquité, l'ouvrage de Cicéron De Officiis, ainsi que sur l'économie non-monétaire en Égypte.

Le moment-clef qui fit qu'Otto Neurath fut réellement en mesure d'avancer et d'intéresser l'Union Soviétique alors en construction fut l'ouverture par celui-ci à Vienne d'un musée de la société et de l'économie, où il monta des équipes formant des pictogrammes.

Otto Neurath appela le système d'images qu'il avait mis en place ISOTYPE, acronyme d'International System of Typographic Picture Education (Système International d'Education par l'Image Typographique) ; le graphiste Gerd Arntz joua un rôle important.

Otto Neurath voyait l'ISOTYPE comme contribution à l'unification de l'humanité, par l'intermédiaire d'un langage universel ; que sa ligne de réduction de l'information à une image ait pu si plaire à des gens liés historiquement au futurisme en dit long sur la nature subjectiviste de la quête d'un tel langage. En arrière-plan, on trouve le Cercle de Vienne.

Pierre Drieu La Rochelle représente l'obsession de la décadence telle que ressentie par un petit-bourgeois intellectuel, qui fut également un bourgeois rentier : deux aspects de sa vie privée que Pierre Drieu La Rochelle ne fut jamais en mesure de concevoir correctement.

Pierre Drieu La Rochelle dénonce Balzac et la raison sociale, mais son seul réel roman, Rêveuse bourgeoisie, se situe entièrement dans cette tradition. Il dénonce le raffinement pittoresque, mais c'est précisément le point faible de sa très grande nouvelle Le feu follet, qui décrit un dandy héroïnomane se précipitant dans le suicide.

Friedrich Engels avait noté que Balzac, un romantique, un réactionnaire, décrivait la réalité tellement méticuleusement, tellement fidèlement, qu'il bascule dans le réalisme.

On a la même chose avec Rêveuse bourgeoisie, publié en 1937, véritable expression de la contradiction au cœur de la quête d'un « socialisme fasciste » par Pierre Drieu La Rochelle.

Pourquoi Le feu follet, publié en 1931, n'a-t-il pas été considéré en France comme relevant fondamentalement de l'approche soulevée par le matérialisme dialectique ?

Si Pierre Drieu La Rochelle avait lu Karl Marx, Friedrich Engels, Karl Kautsky, les auteurs principaux de la social-démocratie, ou encore Lénine et Staline, il aurait bien vu qu'il était parlé de différentes classes, de différenciation à l'intérieur de celles-ci, même si le moteur d'un mode de production dépend d'une opposition dialectique entre deux classes.

Pierre Drieu La Rochelle est un disciple de Georges Sorel et il tente comme lui, désespérement, de maintenir la fiction de la permanence de l'individu à travers les changements sociaux. L'individu n'est pas ici naturel, et donc une composante d'un mode de production, mais une existence autonome existant de manière relative seulement dans une société donnée.

Le point de vue de Pierre Drieu La Rochelle allait dans le sens de l'unification des classes sociales, pour le maintien, la stabilité de l'ensemble social, permettant au petit-bourgeois de maintenir sa condition sociale.

Pierre Drieu La Rochelle bascule d'autant plus aisément dans l'agressivité du mythe mobilisateur de Georges Sorel que, philosophiquement, il est lui-même également un disciple de Nietzsche. Tout comme chez Sorel, on retrouve la quête de la transcendance par le « surhomme » formulée par Nietzsche.

Ce qui est le plus fou, c'est que Pierre Drieu La Rochelle ne départira jamais de cette posture romantique de type symboliste, surréaliste, décadentiste.

On est donc, avec le jeune Pierre Drieu La Rochelle, au croisement du symbolisme, du décadentisme (et donc surréaliste) et du futurisme.

La quête romantique de la fusion ultime passe nécessairement, chez Pierre Drieu La Rochelle comme tous les romantiques, par la question du corps.

Une preuve du romantisme fasciste de Pierre Drieu La Rochelle est son refus de la guerre. La petite-bourgeoisie a en effet besoin de stabilité, pas d'une guerre où elle serait inévitablement affaiblie, manipulée. Mais c'est également l'expression d'une volonté de dépassement.

Dans l'immédiate après-guerre, avant de devenir un théoricien d'un prétendu Socialisme fasciste, Pierre Drieu La Rochelle se fait le grand partisan de la formation d'un bloc continental européen.

L'essai Le jeune européen est une tentative de formulation romantique d'un dépassement de sa situation personnelle historique pour aboutir, à travers l'ultra-subjectivisme, à la production d'un idéalisme « pur ».

Comment Pierre Drieu La Rochelle, avec son romantisme, caractérise-t-il la société? Dans Le jeune européen, Pierre Drieu La Rochelle exprime en fait une panique petite-bourgeoise devant le monde moderne, qui se résume pour lui en deux aspects : le machinisme d'un côté, l'égalitarisme de l'autre.

La preuve que Pierre Drieu La Rochelle est un romantique, c'est qu'il n'appuie pas sa critique sur une conception raciste ou nationaliste, mais en fait le besoin de l'humanité dans son essence même.

Pierre Drieu La Rochelle formule une définition du fascisme sur le plan des idées qui sera la même pour laquelle, cinquante ans après, l'historien israélien Zeev Sternhell sera décrié par les universitaires français.

Le 6 février était un coup de force de forces d'extrême-droite, seulement Pierre Drieu La Rochelle, et avec lui la mouvance de La Lutte des Jeunes, entend expliquer l'échec de celui-ci par le manque de dimension « socialiste ».

« Le prolétariat, est-ce que je le connais ? Je ne connais pas les ouvriers, pas plus que les paysans. Mais y a-t-il là quelque chose de spécifique à connaître ? Je ne le saurai jamais. Est-ce qu'il y a des classes ? Je ne le crois pas. Pourquoi est-ce que je le crois pas ? Parce que je suis un petit bourgeois. Je tiens à toutes les classes et à aucune. Je les déteste et les apprécie toutes. »

L'antisémitisme de Pierre Drieu La Rochelle n'est au départ qu'un préjugé de petit-bourgeois et de bourgeois, pour se transformer de plus en plus en paranoïa exterminatrice

L'antisémitisme était d'autant plus nécessaire à la démagogie de Pierre Drieu La Rochelle, à sa fantasmagorie, qu'il savait pertinemment que sa vision du monde ne tenait pas debout. Il était à la fois rattrapé par la petite-bourgeoisie – converger, oui, mais sans la fusion – et par son romantisme.

Il est fascinant de voir que cette fuite en avant de Pierre Drieu La Rochelle avait été en partie devinée et annoncée dans un article de l'Humanité de janvier 1923, dans un article intitulé « Jeunes hommes d'aujourd'hui ».

Initialement, Pierre Drieu La Rochelle fréquente en effet un milieu intellectuel bourgeois et son grand ami est Louis Aragon. Les soirées et la fréquentation des prostituées accompagnent une posture rebelle d'esprit grand bourgeois au-dessus des normes.

Gilles, très long roman, très largement autobiographique, décrit les aventures décadentes, nihilistes, opportunistes d'une figure tourmentée finalement plus vide qu'autre chose, malgré des tentatives expressionnistes à prétention existentialistes.

Il est évident que dans le roman Aurélien de Louis Aragon, le personnage éponyme est Pierre Drieu La Rochelle.

La carrière politique de Pierre Drieu La Rochelle après 1934 s'avéra un fiasco complet.

D'un côté, on a un État capitaliste devenu impérialiste et cherchant à agrandir son territoire dans la zone méditerranéenne, s'appuyant sur l'implantation historique d'une vaste population, avec aussi une conception du maintien de l'ordre extrêmement pragmatique et calculatrice.

De l'autre, on a une petite-bourgeoisie urbanisée prenant la tête de masses paysannes entièrement dominées par le féodalisme, afin de former un nouvel État pour pouvoir se transformer en bourgeoisie bureaucratique.

Les trois départements français d'Algérie – Alger, Constantine, Oran - furent fondés dès 1848, alors qu'un processus de colonisation s'organisait, au moyen d'une population européenne encouragée par la France à s'installer.

Le fondamentalisme a adopté une partie des revendications communistes et de manière générale le discours anti-colonial, qu'auparavant il était absolument impossible de formuler, en raison de sa base religieuse.

Le contexte de la seconde guerre mondiale modifia entièrement la situation en Algérie et la figure clef fut alors Ferhat Abbas.

Le fondamentalisme obtient son marqueur historique en 1945.

Le Front de Libération Nationale (FLN) avait commee seul dénominateur commun le mot d'ordre « allumer la mèche ».

L'État a historiquement été débordé par la militarisation à outrance de la guerre d'Algérie.

Il est ainsi possible de résumer la démarche de Georges Sorel par cet extrait des Réflexions sur la violence :

Chez Georges Sorel, la classe ouvrière transporterait l’Esprit de la révolution. C’est un vecteur, un outil. La classe ouvrière ne fait que porter l’idée.

Georges Sorel met en avant le mythe, c'est-à-dire une image nette permettant de transcender les combattants et d'unifier les efforts individuels.

Il est nécessaire, pour Georges Sorel, de procéder à l'héroïsation de l'individu pour qu'il soit prêt à la bataille. Il ne faut pas des cadres se sacrifiant pour le Parti, mais des individus affrontant la réalité pour eux-mêmes, dans le syndicat.

Georges Sorel, dans ses écrits, ne cesse de dénoncer Friedrich Engels et Karl Kautsky, les deux successeurs de Karl Marx, reconnus tels par la social-démocratie internationale. Il se pose en opposition complète au principe de rationalité et de conscience mis en avant par la social-démocratie, qui veut une classe ouvrière organisée, avec un parti d’avant-garde.

Chez Georges Sorel, la bourgeoisie est une classe non pas qui exploite comme chez Karl Marx, avec la question du taux de profit, etc., mais simplement une classe qui, en quelque sorte, règne. La bourgeoisie, devenue abrutie à force de domination, laisserait donc la place aux gestionnaires.

A la critique de la corruption s'associe un anarchisme petit-bourgeois viscéral, typique du proudhonisme.

Georges Sorel reste un auteur marginal ; il n’a été qu’un outil historique de l’affirmation de la « révolution fasciste » comme thèse politique. Mais il exprime également un véritable travers français, mêlant incompréhension du marxisme, l'éloge de la spontanéité et du coup de force par le mépris de l’intellect, la fascination pour l’union des contraires.

Il y a cinquante ans était constitué le Parti Communiste Marxiste-Léniniste de France (PCMLF), lors d'un congrès dans les Bouches-du-Rhône à Puyricard.

Malgré l'apparence de radicalité, SHAC n'était rien d'autre qu'un mouvement moraliste agressif entièrement réformiste, totalement dénué de proposition révolutionnaire.

L'ALF était né comme rupture révolutionnaire, en-dehors du consensus dominant et de l'encadrement des syndicats et du parti travailliste. Cependant, étant une forme de lutte de classes, liée à la contradictions villes-campagnes, il fallait inéluctablement qu'il y ait un conflit avec ce consensus et cet encadrement.

Sans cela, il y aurait un mur. Ce mur, Ronnie Lee ne l'a pas vu ou n'a pas voulu le voir, espérant que la question animale reste parallèle à la société. Ce fut le rôle historique de Barry Horne de tenter de faire sauter le verrou...

Lorsque Arkangel apparut, Ronnie Lee comptait donc établir une ligne multi-directionnelle, dont l'ALF serait une composante. Ce positionnement ne fut pas accepté par le noyau dur des activistes les plus impliqués dans le mouvement.

Dans un article pour Arkangel, Libération animale, mais pas trop ?, Ronnie Lee expose son point de vue, visant à amener une radicalisation de l'ensemble du mouvement pour les animaux, par l'intermédiaire de la charge morale posée par l'ALF. Sa ligne se fonde sur le principe d'un repli de l'humanité, une ligne très marquée par les théories élaborées alors aux Etats-Unis dans la mouvance d'Earth First!, avec une utopie décentralisatrice.

Ronnie Lee ne dérogera plus à cette ligne, prônant une sorte d'évolutionnisme allant dans le sens d'un vaste recul à une forme relativement primitive de société...

Toute la seconde moitié des années 1980 est marqué par l'alternance de sabotages de base (serrures remplies de colles, dégradations aux bombes de peinture, bris de vitrines, etc.) et actions plus marquantes sur le plan technique (incendies, actions de l'ARM, etc.).

L'ALF britannique vivait par et pour l'offensive, les succès grisant son positionnement et ne permettant pas un recul théorique, rendu impossible de toutes façons par l'absence de concepts idéologiques et culturels suffisamment développés. C'était là la grandeur morale de l'ALF britannique que d'en arriver jusque-là, mais également une faiblesse terrible.

En 1983, l'ALF mena notamment une quarantaine d'actions et provoqua des centaines de milliers d'euros aux laboratoires Mimms dans le Hertfordshire, plus d'un million d'euros de dégâts au Park Davis Laboratorium de Cambridge. Elle libéra 15 chiens de l'université de Cambridge, dont on s'aperçut qu'ils avaient été issus de vols dans les rues. 5 600 animaux furent libérés cette année-là.

L'ALF britannique commença également à véritablement essaimer sur le plan international, avec notamment cinq raids menés par les défenseurs autonomes des animaux en Allemagne, ou encore les 1,4 million d'euros causé dans une attaque contre un laboratoire à Utrecht aux Pays-Bas. Une militante alla également aux Etats-Unis pour former des activistes et la première action fut la libération de 24 chats à la Howard University de Washington, dont certains étaient déjà estropiés...

Les années 1980 sont celles d'une montée en puissance générale de l'ALF britannique. Il n'y eut pas tant des actions qui firent boule de neige qu'une crise très profonde dans la société britannique, l'ALF cristallisant la dimension révolutionnaire de par sa charge morale.

L'exigence morale individuelle était le coeur de l'initiative portée par l'ALF. La libération d'animaux se présentait ainsi comme la plus haute forme d'antagonisme, car exprimant la plus haute forme de moralité possible.

Un porte-parole de l'ALF expliqua, au tout début des années 1980 que :

« Personne n'irait loin dans l'ALF à moins d'être végétarien ou végan. Les membres de l'ALF agissent comme la conscience de la nation – nos objectifs de base sont de sauver des animaux et de causer autant d'embarras que possible, notamment financiers, aux gens impliqués dans l'exploitation animale, jusqu'à ce que la loi prenne le relais. »...

L'ALF se posait initialement comme affirmation morale. Lors d'une intervention clandestine dans un laboratoire, une importante somme d'argent fut trouvée, mais elle ne fut pas emportée. Les billets furent déchirés, afin de souligner la supériorité morale de l'action.

L'ALF se posait initialement comme affirmation morale. Lors d'une intervention clandestine dans un laboratoire, une importante somme d'argent fut trouvée, mais elle ne fut pas emportée. Les billets furent déchirés, afin de souligner la supériorité morale de l'action.

La bataille du chien marron marqua la fin d'un positionnement antagoniste en Angleterre. Il faudra attendre les années 1960 et 1970 pour voir apparaître une contestation réelle et générale de la vie quotidienne. L'aspect le plus connu culturellement consiste en le foisonnement des mouvements de jeunesse (notamment rockers, mods, skinheads et bien sûr punks), cependant l'aspect le plus authentiquement relié aux luttes de classe fut l'émergence de l'ALF, du Front de Libération Animale.

Les mouvements de jeunesse se plaçaient en marge ou en parallèle des luttes de classe, restant dans l'esprit étroit de la reconnaissance sociale de classe au sein de la société capitaliste. C'est pourquoi le mouvement skinhead, initialement liée à la classe ouvrière et au rocksteady, au reggae, bascula en mouvement identitaire raciste de type plébéien...

C'est en Grande-Bretagne que se fondit la première association moderne de protection des animaux, la Society for the Prevention of Cruelty to Animals (SPCA) en juin 1824. La SPCA s'engage sur le terrain des conditions des animaux dans les fermes et la production, mais mena également campagne contre la vivisection, ainsi que les sports impliquant la violence jusqu'au sang et la peine de mort.

L'Animal Liberation Front est un mouvement de masse qui a émergé en Angleterre dans les années 1970. Il s'agit du produit de la lutte des classes, dans les conditions propres à ce pays alors.

L'antagonisme y était particulièrement asséché : le mouvement ouvrier avait basculé dans le réformisme ouvert des syndicats, les trade-unions, ainsi que du parti travailliste, le Labour Party ; à aucun moment les communistes n'ont su développer une ligne de masses, en raison de leur incompréhension fondamentale tant de la réalité de leur pays que du matérialisme dialectique...

Zénon d'Élée est un philosophe grec ayant vécu de 490 à 430 avant Jésus-Christ, qui est fameux pour la formulation de différents « paradoxes » au sujet de l'espace et du temps.

Ces paradoxes, très connus notamment dans les mathématiques, ont été prétextes à des remarques très régulières, le plus souvent erronées car perdant de vue ou ne connaissant pas l'arrière-plan de la démarche de Zénon.

Le collectif ne se pose pas comme organisme dirigeant, mais comme noyau agent

Notre problème n'est pas de concurrencer les syndicats, partis, partis, groupes, pour « diriger les masses », mais d'exercer une action dialectique qui contribue à la croissance politique des masses, au développement de l'autonomie, à la transformation de luttes sociales spécifiques et sectorielles en lutte sociale généralisée.

Nous nous positionnons donc comme un outil théorico-pratique au sein du mouvement général du prolétariat qui - bien que sous des formes embryonnaires et encore très limitées - tend à une transformation globale de la société...

Le mouvement des masses en Europe et en Italie a atteint un tournant décisif. Son développement spontané et impétueux a été arrêté par la manœuvre en tenaille de répression policière et de répression syndicale-partidaire. Ce qui s'est passé en France, en Allemagne et en Italie, à différents moments et de différentes manières, n'est pas un « cas défavorable », mais est le résultat de la logique même de la lutte des classes.

Il est nécessaire de comprendre clairement les termes du problème..

Les syndicats et les partis ont proclamé que c'est le moment des luttes sociales. Les poussées du mouvement de masse et la nécessité pour les organisations révisionnistes de passer à une étape supplémentaire de montée au pouvoir coïncident.

La plus grande erreur qu'il serait possible de faire ici est de penser que la Réforme a triomphé, que la guerre des paysans n'a été qu'un épisode sans importance. Bien au contraire, cette guerre a révélé l'insuffisante maturité de l'affirmation de la nation allemande par Martin Luther.

Dans les faits, le pays est resté religieusement divisé. Les protestants de type luthérien n'ont jamais formé qu'une courte majorité par rapport aux catholiques.

Voici ce que cela donne pour l'année 1555. Les zones catholiques sont en bleu, en bleu clair lorsqu'il s'agit d'une simple majorité. Les luthériens sont en rose, en rose clair lorsqu'il s'agit d'une simple majorité. En jaune clair, on trouve les partisans de Calvin et de Zwingli, c'est-à-dire la Réforme protestante, en jaune foncé les restes de la révolte hussite et taborite...

Marx écrit dans Les luttes de classe en France de 1848 à 1850 : « A l'exception de quelques chapitres, chaque section importante des annales de la révolution de 1848 à 1849 porte le titre de : « « Défaite de la révolution ! »

Mais dans ces défaites, ce ne fut pas la révolution qui succomba. Ce furent les traditionnels appendices pré-révolutionnaires, résultats des rapports sociaux qui ne s'étaient pas encore aiguisés jusqu'à devenir des contradictions de classes violentes : personnes, illusions, idées, projets dont le parti révolutionnaire n'était pas dégagé avant la révolution de Février et dont il ne pouvait être affranchi par la victoire de Février, mais seulement par une suite de défaites...

La fin des luttes contractuelles, la crise du mouvement étudiant, le déchaînement de la répression ont provoqué le relâchement, la confusion, la fuite en avant ou le retrait. C'est la conséquence du refus de regarder en face la réalité, d'échapper à la fois à la stérilité d'un activisme de plus en plus contradictoire avec les objectifs qu'on se propose, et à la sclérose idéologique qui persiste à chercher (dans le passé ou dans des situations très différentes des nôtres) des schémas d'action que nous devons dériver de la réalité qui se trouve sous notre nez.

La discussion qui s'est développée au sein du Collectif politique métropolitain, qui est résumée ici dans ses lignes essentielles, avait comme thème central le problème de l'organisation dans la métropole...

Le choix d'opposition aux paysans amenait une conséquence fondamentale dans la théologie de Martin Luther : elle fermait la possibilité d'aller vers le Saint-Esprit, de l'écouter et de l'exprimer.

C'était la ligne de Thomas Müntzer, qui y voyait un moyen pour le peuple, l'homme du commun, d'enfin s'exprimer et d'aller vers la démocratie.

Il y a donc un déplacement historique de la position de Martin Luther, d'une opposition à l’Église catholique au nom d'une libre expression en se fondant sur l'Evangile, à un piétisme intériorisé reconnaissant une vie intérieure, mais pas d'expression extérieure...

Martin Luther avait été heureux du compromis de la « Ligue souabe » représentant la haute noblesse avec les armées paysannes dites du Lac et de l’Allgäu. Mais c'était une exception et il se voyait dans l'obligation de prendre parti pour l'un des deux camps.

Son option principalement nationale lui fit prendre le parti des Princes électeurs, alors qu'il aurait préféré rester à l'écart, considérant que son positionnement religieux allait révolutionner de l'intérieur une Allemagne nouvelle...

Le problème historique du positionnement de Martin Luther, c'est que la paysannerie était déjà en mouvement et qu'avec une figure comme Thomas Müntzer capable de synthétiser ses exigences historiques, même à travers la théologie, le mouvement prenait une tournure insurrectionnelle.

L'une des prémisses les plus connues fut, dans le Wurtemberg en 1514, le soulèvement de l'Arme Konrad, le « pauvre Konrad », organisation clandestine de défense des simples gens, avait déjà été écrasé par le sang, 1700 paysans se faisant torturer et assassiner, Reinhard Gaisser émergenant comme figure révolutionnaire au cours de ce processus.

On avait affaire là à une tendance historique, une révolte anti-féodale qui ne pouvait pas temporiser avec les calculs de Martin Luther d'une réforme traversant les institutions...

La majorité de la population, toutefois, reste à l'écart des villes. En quoi consiste, à l'époque, la paysannerie ? Voici ce que nous en dit Friedrich Engels :

« Au-dessous de toutes ces classes, à l'exception de la dernière, se trouvait la grande masse exploitée de la nation : les paysans.

C'est sur eux que pesait toute la structure des couches sociales: princes, fonctionnaires, nobles, curés, patriciens et bourgeois. »...

Où Thomas Müntzer trouvait-il une telle force pour oser affirmer un tel universalisme ? Cela tient aux contradictions sociales dans les pays allemands d'alors.

Martin Luther l'avait bien compris ; il avait écrit une Lettre aux princes de Saxe sur l'esprit de rébellions ; à ses yeux, il fallait totalement isoler Thomas Müntzer, qui risquait pour lui de ruiner la Réforme en scindant les forces qui y sont favorables.

A l'opposé, Thomas Müntzer représentait justement des forces voyant comme inacceptables leur situation, où leur propre contestation se voyait happée par les Princes électeurs...

Après avoir dû fuir Allstedt, Thomas Müntzer finit par s'installer à Mühlhausen en Oberfranken. Cette ville avait 7 000 habitants et qui plus est 19 villages y étant rattachés ; son importance était alors plus grande que Dresde ou Leipzig.

A Mülhausen, l'ancien moine Henri Pfeiffer avait organisé un soulèvement populaire...

On peut se demander pourquoi Thomas Müntzer osa faire un sermon aux princes électeurs. La raison est toute simple : c'est un universaliste, qui prend la religion comme le vecteur moral de tout un chacun.

Etant véritablement démocrate, il ne cesse de vouloir s'appuyer sur « l'homme commun », mais cela signifiait également prêcher pour que les puissants eux-mêmes capitulent...

En 1961, Maurice Thorez publiait un ouvrage intitulé « La paupérisation des travailleurs français », la couverture se voyant barré d'une inscription où on lisait : « une tragique réalité ». Cet ouvrage est à la fois le produit du révisionnisme d'après 1945 et la base théorique pour toute la réflexion révisionniste dans la seconde partie du 20e siècle.

20. Briser l'anneau-Italie de la chaîne impérialiste !

Assumer la position du non-alignement !

Pratiquer la collaboration de tous les peuples sur une base paritaire !

Développer l'internationalisme prolétarien !

19. Frapper au centre !

Encercler les encercleurs !

Il faut affronter le processus de militarisation de l'usine, du territoire et de toute la vie sociale, les reliant aux restructurations anti-prolétariennes de l'économie et de l’État, également afin de démonter l'image perverse diffusée par la propagande du régime qui attribue au « terrorisme » la fonction de cause.

17. Désarticuler et détruire les appareils du contrôle social total !

Dans la phase de transition, désarticuler et saboter le processus d'intégration dans un système cohérent, totalitaire et totalisant de contrôle entre la direction technico-politique de l'Exécutif et le système afférent différencié des réseaux spéciaux, exige une ligne de mouvement articulé sur quatre points essentiels.

On ne serait sous-estimer la quête existentielle de Martin Luther, mésestimer l'enjeu humain que sa démarche représente. Il ne s'agit pas de quelqu'un réfutant simplement une quête d'argent de la part d'une Eglise bureaucratisée et peuplée d'opportunistes ; il s'agit de vivre en tant qu'humain et pour cela d'acquérir un fondement solide à sa propre existence.

Envoyé à Rome à la fin de 1510, Martin Luther n'y resta que moins d'un mois ; de manière significative, cela ne déclencha pas de révolte contre l’Église romaine et sa corruption, comme on aurait pu s'y attendre en suivant une interprétation erronée...

Martin Luther est né le 10 novembre 1483 en Saxe, à Eisleben, dans une famille de paysans, qu'il décrivit de manière suivante :

« Je suis un fils de paysan ; mon arrière-grand-père, mon grand-père, mon père étaient d'authentiques paysans. »

En fait, le père tenta de s'élever socialement en devenant mineur, à Mansfeld, avant de devenir bourgeois, ce qu'était déjà sa mère par sa famille. Le père devint même magistrat de Mansfeld...

La stratégie anti-prolétarienne condensée dans le « Plan Triennal » est élaboré et dirigé en des espaces bien précis et se transmet à travers une chaîne articulée qui pénètre l'usine et investit chaque aspect de la vie des prolétaires.

Ces espaces, véritables réseaux nerveux du pouvoir exécutif, doivent devenir des objectifs privilégiés de l'initiative révolutionnaire.

En attaquant leurs dirigeants, en balayant la mini-patrouille des « cerveaux » qui mettent au point la ligne anti-ouvrière, décourageant avec dureté les collaborateurs qui se camouflent dans les universités de la péninsule, il est possible d'amplifier au maximum les contradictions internes du front bourgeois et de mettre en échec un des instruments les plus délicats de la domination impérialiste...

Eyn deutsch Theologia assume donc une forme très poussée de panthéisme ; tout être humain porte une dignité fondamentale. On lit, dans une approche qui est précisément celle de « maître » Eckhart :

« Quand on dit que quelque chose est ou se produit contre Dieu, l’afflige et le peine, on doit savoir qu’aucune créature, en tant qu’elle est, vit, a savoir, force, capacité et autres choses semblables, ne l’afflige ou le peine ; rien de tout cela n’est contre Dieu.

Que l’esprit malin ou l’homme soit, vive et autres choses semblables, tout cela est bien et est de Dieu, car tout cela est Dieu par son essence et son origine...

La répression du Vatican mit de côté la perspective développée par « maître » Eckhart sur un plan général, mais il existait dans les pays allemands des gens considérant que cette perspective était la bonne.

La voie mystique ouverte par Eckhart fut en mesure de temporairement se maintenir en Allemagne, correspondant tant aux mentalités des pays allemands qu’aux intérêts de nombreuses forces sociales.

Une perspective plus intimiste accompagnait inévitablement le développement des villes, alors que l’Église était en même temps romaine et présentait une nature toujours étrangère avec l'émergence du sentiment national...

Le 7 novembre 2017, nous célébrons les cent ans de la révolution d'Octobre qui, en 1917, a conduit la Russie au socialisme, à travers une insurrection armée suivie d'une guerre civile entre les armées rouge et blanche. Nous disons que ce chemin est encore valide aujourd'hui ; dans chaque pays capitaliste, un soulèvement révolutionnaire doit être dirigé par le parti révolutionnaire d'avant-garde, mobilisant les masses afin qu'elles prennent le pouvoir en détruisant l'ancien État d'une manière nécessairement violente.

L'insurrection, c'est-à-dire la prise du pouvoir central, est la tâche révolutionnaire des vrais communistes ; le but n'est pas de réformer ou d'améliorer le capitalisme, mais de le renverser. L’ancien État ne peut pas être modifié, il doit être détruit et remplacé par le pouvoir des soviets, l’État socialiste...

Le monde a radicalement changé dans sa forme depuis la révolution d'Octobre 1917, mais il n'a pas changé de nature. Il est vrai que depuis cent ans, les forces productives se sont considérablement agrandies, faisant que la rupture révolutionnaire exige une dimension subjective prononcée.

Le capitalisme développé corrompt, déforme, fragmente les esprits, abîme les sensibilités, anéantit l'esprit du changement réel, authentique, comme toute affirmation morale.

Il a les moyens d'engloutir les gens dans des errements sans fin, des fétichismes aberrants, des illusions cyniques. Du culte de la petite propriété à la télé-réalité, de l'art contemporain aux modes vestimentaires, le capitalisme sait comment occuper les mentalités, fausser les rêves, assassiner la profondeur des sentiments, la densité de la sensibilité...

Cette nouvelle phase de l'organisation sociale capitaliste tend à réaliser une vieille utopie de la bourgeoisie : la possibilité de planifier le comportement des prolétaires tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'usine, au moment de la production comme dans celui de la consommation et dans toutes les expressions de la vie sociale et des rapports humains.

Dans la phase actuelle de développement, la vieille combinaison de réforme et de répression, composée à l'intérieur de la démocratie formelle bourgeoise, ne suffit plus.

La centralisation du pouvoir nécessaire à la gestion du capitalisme avancé réduit toujours davantage les espaces de pouvoir réel à « concéder » aux cadres dirigeants subordonnés, le dynamisme vertical élimine les couches intermédiaires et le choc de classe tend à se produire sur un mode net et radical entre une bourgeoisie qui a épuisé toute possibilité d'expression sociale globale (c'est-à-dire ne plus plus se présenter comme « porteuse » des idéaux démocratiques, nationaux, de valeurs éthiques ou culturelles) et un prolétariat urbain qui s'étend à la majorité de la population active...

Les maoïstes apparus dans les années 1960 en Europe occidentale et aux États-Unis ont une ligne unanime : les syndicats sont devenus une composante institutionnelle de la neutralisation de la lutte des classes.

Les syndicats ont comme tâche d'être des points d'ancrages du capitalisme au sein du prolétariat ; c'est un outil de corruption et d'amélioration de l'organisation de la production.

Les syndicats accompagnent la déformation, l'abrutissement, l'aliénation des masses dans le cadre d'un capitalisme qui parvient à se développer (avant une future crise générale)...

L’Église catholique réfute de manière ferme « Maître » Eckhart, par la Bulle In agro dominico du pape Jean XXII, daté du 27 mars 1329 qui expliqua en quoi ses thèses étaient erronées ou hérétiques.

Eckhart, quant à lui, mourut avant la publication de la Bulle. Ce que l’Église catholique lui reprochait, c'est de nier tellement la matière que sa spiritualité atteignait un même degré d'universalisme que le matérialisme.

Pour comprendre la démarche de Martin Luther (ainsi que de Thomas Müntzer, autre figure historique de la vague protestante allemande), il faut avoir conscience qu’il existait alors tout un arrière-plan idéologique et culturel propre aux pays allemands.

Tout un courant mystique s’était développé, dont la figure la plus connue est « Maître » Eckhart (1260-1328) ; il est historiquement parlé du « mysticisme rhénan » et Strasbourg en fut l’un de ses centres.

Devenu maître en théologie à l’Université de Paris, alors la plus prestigieuse, Eckhardt développa des thèses extrêmement approfondies, qui lui valurent maille à partir avec l’Inquisition et furent repoussées en partie, tout en ayant malgré tout un impact profond en Allemagne et aux Pays-Bas...

Il y a 500 ans, le 31 octobre 1517, c'est-à-dire la veille de la Toussaint, Martin Luther placardait sur la porte de l'église de Wittenberg une affiche comportant 95 thèses. Contrairement à une opinion largement répandue, Martin Luther ne se contentait pas d'y dénoncer les « indulgences », c'est-à-dire les « pardons » des péchés accordés alors par milliers par l’Église catholique romaine contre rémunération.

Ce qu'il visait avec ses « quatre-vingt-quinze thèses théologiques sur la puissance des indulgences », c'est le fait même que l’Église catholique romaine existe, avec le Pape à sa tête, en tant que force centralisée décidant de ce qui est légal ou non sur le plan religieux et intervenant dans la société pour décider de ce qui est juste ou pas...

Il est frappant de voir que l’histoire de la bataille anti-révisionniste aux États-Unis est strictement parallèle à celle en Allemagne. Comme dans ce dernier pays, on a une organisation étudiante socialiste qui regroupe la contestation, avec par ailleurs le même acronyme : SDS, pour « Students for a Democratic Society », Etudiants pour une société démocratique. Le SDS sert alors de détonateur.

L’origine du SDS est la Intercollegiate Socialist Society, né à l’initiative d’Upton Sinclair en 1905, comme branche étudiante non officielle du Parti Socialiste d’Amérique.

Cette première structure devint en 1921 la League for Industrial Democracy, la Ligue pour la Démocratie Industrielle, avant de se radicaliser et de s’unifier avec les étudiants communistes dans un front dénommé American Student Union, le Syndicat étudiant américain...

L'occupation de Libération par la mouvance autonome, conseilliste, rupturiste, spontanéiste ne produisit donc rien, à part l'éloignement définitif du quotidien qui, de toutes façons, était née de la capitulation de la Gauche Prolétarienne et ne pratiquait qu'une constestation libérale-libertaire.

Le choix était simple : il correspondait à une dénonciation par les gens se voulant alternatifs et non communistes, sans être institutionnels (des gens pareils culturellement mais acceptant une neutralité et un certain rapport avec les institutions).

Le choix était simple : il correspondait à une dénonciation par les gens se voulant alternatifs et non communistes, sans être institutionnels (des gens pareils culturellement mais acceptant une neutralité et un certain rapport avec les institutions).

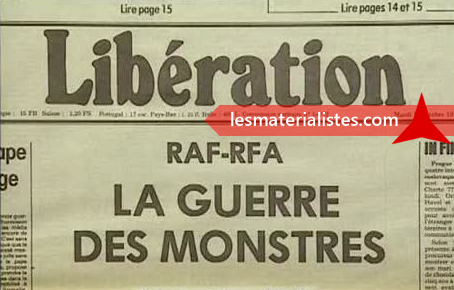

L'existence de la Fraction Armée Rouge a posé un énorme problème à l'extrême-gauche française. Elle rappelait en effet les thèses qu'elle-même avait formulé ou dont elle était proche au tout début des années 1970, avant finalement de s'insérer dans les institutions.

Les rares secteurs refusant une telle insertion avaient également plongé dans l'anarchisme ou plus exactement le spontanéisme et l'ultra-gauche conseilliste ; pour cette raison, l'idéologie communiste maintenue de la RAF leur semblait quelque chose d'étonnant, de perturbant, voire de franchement dérangeant...

Le positivisme ne devait pas être un outil que pour la bourgeoisie : il devait servir également à mobiliser le prolétariat derrière la bourgeoisie. Il s'agissait impérativement d'encadrer intellectuellement et moralement le prolétariat naissant. Voici un exemple de comment Auguste Comte explique l'importance de parer à la menace communiste, dans son Discours sur l'ensemble du positivisme :

« Pour rendre justice au communisme, on doit surtout y apprécier les nobles sentiments qui le caractérisent, et non les vaines théories qui leur servent d'organes provisoires, dans un milieu où ils ne peuvent encore se formuler autrement. En s'attachant à une telle utopie, nos prolétaires, très peu métaphysiques, sont loin d'accorder à ces doctrines autant d'importance que les lettrés.

Aussitôt qu'ils connaîtront une meilleure expression de leurs vœux légitimes, ils n'hésiteront pas à préférer des notions claires et réelles, susceptibles d'une efficacité paisible et durable, à de vagues et confuses chimères, dont leur instinct sentira bientôt la tendance anarchique. »...

Il est très intéressant de voir comment Auguste Comte voit l'individu. En effet, il accepte tout à fait la séparation du corps et de l'esprit. Reprenant sans le dire l'exemple de « l'homme volant » d'Avicenne, repris pareillement sans le dire par Descartes, Auguste Comte fait une hypothèse fantasmagorique.

Il imagine un être humain sans besoins physiques aucun. À quoi ressemblerait alors cet être humain en quelque sorte pur, c'est-à-dire ici totalement spiritualisé?

La vision d'Auguste Comte, combinant individualisme et socialisation, correspond exactement à l'idéologie nationale-républicaine de la IIIe République, qui s'installera en 1870. A l'époque d'Auguste Comte, la bourgeoisie n'avait pas encore les moyens d'imposer sa vision de la morale et des mœurs ; cela sera le cas après 1870.

Auguste Comte a toujours souligné, comme ici dans le Discours sur l’esprit positif, que le positivisme est une morale, une manière d'appréhender la réalité. C'est une vision du monde, satisfaisant à des exigences.

Auguste Comte souligne bien que l'ancien système ne marche plus, qu'il en faut donc un nouveau…

Le positivisme a comme avantage de combiner le relativisme et le culte de l'expérience. C'est, si l'on veut, la différence entre Honoré de Balzac et Émile Zola. Le réalisme de Honoré de Balzac se veut exhaustif et avec une vision du monde tout à fait déterminée ; Honoré de Balzac émet des avis réguliers, il soupèse les aspects, leur accorde une valeur de manière complète.

Le positivisme est donc l'idéologie de la bourgeoisie qui a littéralement balancé par-dessus bord toute science « fermée », complète, totale. C'est une relecture complète de l'idéologie bourgeoise, une sorte de synthèse expurgée de l'idéologie bourgeoise.

C'était une entreprise de démolition apparaissant comme une construction et présentée telle quelle, ce qui fait réagir Karl Marx de la manière suivante, dans une lettre à Friedrich Engels en juillet 1866 : « Dans mes loisirs j'étudie Comte, parce que les Anglais et les Français font du tapage autour de ce type. Ce qui les marque en cela, c'est l'encyclopédique, la synthèse. Mais c'est pathétique par rapport à Hegel (bien que Comte en tant que mathématicien et physicien de profession soit supérieur à celui-ci, c'est-à-dire supérieur dans le détail, Hegel lui-même étant ici infiniment plus grand dans l'ensemble) »...

Auguste Comte exprime donc un besoin historique, celui d'annoncer une nouvelle mentalité. Il lève le drapeau de la fin de la superstition, ce qui équivaut pour lui à annoncer le triomphe de l'ère industrielle, de la conception terre à terre de l'industriel.

Comme il le dit dans son Discours sur l'esprit positif, les superstitions sont condamnées à graduellement disparaître, cédant la place à l'approche nouvelle : « A mesure que les lois physiques ont été connues, l’empire des volontés surnaturelles s’est trouvé de plus en plus restreint, étant toujours consacré surtout aux phénomènes dont les lois restaient ignorées. »...

Né à Montpellier le 19 janvier 1798, Auguste Comte fut admis à Polytechnique à quinze ans, qu'il ne put rejoindre qu'une année plus tard seulement en raison de son jeune âge. Les élèves s'y révoltèrent contre un professeur et furent expulsés ; Auguste Comte vécut alors de cours de mathématiques à Paris, avant de devenir un proche du réformateur social Saint-Simon de 1817 à 1825.

La révolution française, après avoir initialement triomphé, s'enlisa et connut la forme impériale sous la direction de Napoléon Bonaparte, à quoi se succéda la Restauration.

Face à l'aristocratie revenue, il fallait pour la bourgeoisie relancer sa bataille idéologique et culturelle. Mais tout comme l'aristocratie revenue au pouvoir avait modifié sa nature, la bourgeoisie n'était déjà plus la même.

Elle avait connu de grands progrès, elle avait saisi sa force et, surtout, elle découvrait qu'elle avait donné naissance à une force hostile elle-même grandissante : le prolétariat. Les années 1815-1848 furent ainsi marquées par l'apparition des socialistes utopiques...

C'est le réalité qui détermine la conscience et celle-ci doit saisir le principe de la synthèse pour parvenir à comprendre le mouvement de la matière dans l'espace-temps.

Nous soulignons à ce titre, parce que les communistes ont une vision plus approfondie aujourd'hui qu'auparavant, la signification qu'il y a à reconnaître la dignité de la matière vivante.

Ernesto « Che » Guevara est mort le 9 octobre 1967, exécuté quelques jours après avoir été capturé par l'Armée bolivienne. C'était là l'aboutissement de tout un parcours et de toute une série de choix idéologiques. Ernesto « Che » Guevara est, en effet, argentin ; ayant rejoint Cuba pour y participer avec Fidel Castro à la guérilla, il a par la suite fait de cette « révolution » – en fait un changement de régime seulement – un modèle idéologique.

Il s'agit d'une ligne subjective visant à lancer de l'extérieur un processus révolutionnaire, sans Parti mais avec simplement avec un noyau d'avant-garde ; c'est le principe du « foyer révolutionnaire », le « foco »...

En Allemagne de l'Ouest, l'interdiction du Parti Communiste d'Allemagne, la relance économique sous supervision américaine, l'influence néfaste de l'Allemagne de l'Est ayant basculé dans le révisionnisme et l'apparition d'un Parti Communiste allemand (DKP) pro-soviétique avaient provoqué un effondrement d'un mouvement communiste qui, de toutes manières, avait été pratiquement anéanti par le régime national-socialiste.

Aucune relance ne fut possible avant le développement du SDS – Sozialistischer Deutscher Studentenbund (Union socialiste des étudiants allemands) – qui à la suite de son rapide effondrement laissa la place à une immense vague anti-révisionniste. Le SDS était né en 1946 en étant proche des socialistes, mais il s'en éloigna rapidement, devenant le fer de lance d'une opposition de type gauchiste dans les années 1960...

Pseudo-Denys l'Aréopagite, en niant la dialectique au profit de l'unité suprême tout en reconnaissant la réalité matérielle, n'est pas loin du panthéisme. Cependant, en niant le mouvement, il ne peut pas y aboutir, basculant de ce fait dans une religiosité où c'est Dieu qui met en mouvement.

Ce mouvement est insuffisant, car la vie matérielle est nécessairement « pleine de mutabilité et d'angoisses » ; la hiérarchie permet de donner du sens et de faire en sorte « de nous unir à Dieu autant qu'il est possible »...

Lorsque Jean-Luc Mélenchon a pris l'avion pour aller à La Réunion la semaine dernière, il était en classe affaires. Quant à Mathilde Panot et Danièle Obono, élues au Parlement pour la France Insoumise comme lui, elles étaient dans le même avion, mais en classe économique.

La question de l'âge ne compte pas ici : d'abord parce que par camaraderie quand on est dans le même avion on cherche à être ensemble. Ensuite, parce que Jean-Luc Mélenchon est coutumier du fait puisqu'il déclarait en 2013 ne voyager qu'en classe affaire, lui qui a d'ailleurs un patrimoine d'un million d'euros en ayant quasiment toute sa vie uniquement fait de la politique...

La dimension panthéiste du christianisme représente l'expression de sa base dynamique, correspondant à la modification profonde de la réalité et au besoin de cette modification. Karl Marx a explicité de manière tout à fait claire le double aspect de la religion, qui est à la fois consolation et protestation, en plus d'être, en tant qu'idéologie, un reflet.

Cependant, la dimension dynamique est nécessairement atténuée, freinée, paralysée par la conception du monde qui attribue aux cieux une valeur supérieure à la réalité terrestre...

Le grand souci de l'approche de Pseudo-Denys l'Aréopagite, par rapport à la nature même de la religion, est que le principe d'incarnation utilisée afin de christianiser le néo-platonisme aboutit, de manière inévitable à une divinisation de l'être humain.

D'un côté, cette divinisation est reportée à la fin des temps, à la résurrection...

Pour mieux saisir la démarche de Pseudo-Denys l’Aréopagite, si capitale pour le christianisme, revenons sur les points essentiels. Le premier est que selon lui, il faut une hiérarchie spirituelle sur Terre imitant ce qu'il y a dans les cieux.

De la même manière que depuis Dieu, l'illumination tombe en cascade sur les anges selon leur hiérarchie, l’Église fait ruisseler sur Terre le message divin...

Le problème de l'approche de Pseudo-Denys l’Aréopagite est qu'il est obligé de pratiquer la fuite en avant, afin de maintenir l'équilibre entre un Dieu inaccessible et indéfinissable (comme chez Plotin) et une religiosité mystique (comme chez Proclus). Il est obligé, par conséquent, de renforcer le principe de l'incarnation.

Ainsi, la combinaison de l'esprit initiatique et de la théologie négative aboutit à une démarche insistant grandement sur la symbolique. Il s'agit en effet d'imiter les formes divines...

Par amour pour la vérité et dans le but de la préciser, les thèses suivantes seront soutenues à Wittemberg, sous la présidence du Révérend Père Martin LUTHER, ermite augustin, maître es Arts, docteur et lecteur de la Sainte Théologie. Celui-ci prie ceux qui, étant absents, ne pourraient discuter avec lui, de vouloir bien le faire par lettres. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.

- En disant : Faites pénitence, notre Maître et Seigneur Jésus-Christ a voulu que la vie entière des fidèles fût une pénitence.

Le souci de la dimension initiatique est qu'il est nécessaire de la justifier, surtout que le message de Jésus est universel. Comment combiner un message universel avec une démarche hiérarchisée et sélective, non universaliste ?

Pseudo-Denys l’Aréopagite se voit obliger de justifier le clergé en se fondant sur le principe de Proclus : l'illumination ne touche pas tout le monde pareillement, il faut une purification qui est un cheminement avec plusieurs étapes, selon les « forces » spirituelles qu'on est capable de mettre en branle...

Pseudo-Denys l’Aréopagite est donc quelqu'un qui puise dans le néo-platonisme, mais il résout le conflit entre la conception d'un Un divin isolé (comme chez Plotin) et celle d'un monde d'en bas rempli d'entités magiques issus du Un divin (comme chez Proclus).